1. 8050問題とは何か

8050問題の定義と由来

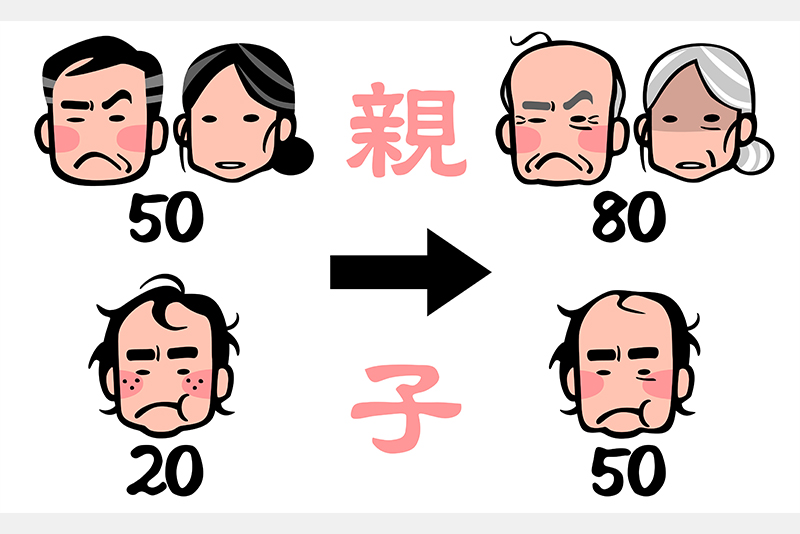

8050問題とは、50代の子どもが長期間引きこもり状態にあり、80代の親が高齢となって支える状況を指す社会問題です。「80代の親(80)」と「50代の子ども(50)」から名付けられました。日本の少子高齢化や長期引きこもりの増加、非正規雇用の拡大など社会構造の変化と深く関わっています。

対象となる子どもは学校に通えなかったり、就労できなかったりする状態が長期間続き、家庭内で親に依存した生活を送ります。親の高齢化に伴い、介護や生活支援の負担が増大する一方、子どもは社会的自立が困難なまま孤立するケースが目立っています。

誰が関わるのか・対象世代

8050問題は、主に50代の引きこもり状態の子どもとその親(80代前後)が中心です。家庭だけに限らず、社会保障、福祉、医療など幅広い分野に影響を及ぼします。親の死亡や病気、経済的破綻によって、問題がさらに深刻化することも少なくありません。

2. 8050問題が社会に与える影響

家族への心理的・経済的負担

長期間子どもを家庭内で支えることは心理的・経済的負担が非常に大きいです。高齢の親が病気や介護が必要な場合でも、子どもが自立できないために生活管理を続ける必要があります。経済的にも親の年金や貯蓄が子どもの生活費に使われ、老後資金が不足するケースが増えています。

心理的負担が大きいと、家庭内での衝突が増え、親子関係が悪化することもあります。

社会保障・福祉制度への影響

8050問題は個人や家庭だけの課題ではなく、社会保障や福祉制度にも大きな負担を与えます。高齢の親が子どもの生活費を支援している場合、年金や介護保険、医療制度への依存が増加します。さらに、子どもが就労できないため、将来的に生活保護や医療・福祉サービスへの依存が懸念されます。

孤立による精神的問題

長期のひきこもりは、精神的健康にも悪影響を及ぼします。孤立状態が続くと、うつ病や不安障害、社会不安障害などのリスクが高まり、さらに外部との接触を避ける傾向が強まります。子どもが精神的に不安定な状態になると、家庭内での対応も難しくなり、親の心理的負担も増加します。

3. 背景にある社会的要因

長期引きこもりの増加

近年、日本では長期引きこもりが増加しており、30年以上にわたって家に閉じこもるケースもあります。学歴や性格、いじめ経験など個別要因だけでなく、社会的要因や経済環境が複雑に絡み合っています。特に非正規雇用や就職難による挫折経験は、子どもが社会に参加する意欲を失う大きな要因となります。

雇用環境の変化と失業経験

高度経済成長期に比べ、現代の若者は安定した正社員になることが難しく、就職や転職での挫折経験を抱えることが多いです。特に50代前後の子どもは、就職時に経済的・心理的負担が大きく、引きこもり状態が長期化する傾向があります。

親の高齢化・老後問題

親が高齢になることで、子どもへの支援能力が低下します。体力や健康面の衰えにより、食事や医療、日常生活の支援が困難になり、家庭内での負担が増大します。親の死亡や介護が必要になった場合、子どもの生活はさらに不安定化します。

4. 当事者と家族が直面する課題

経済的自立の難しさ

長期引きこもりの子どもは就労経験が少なく経済的自立が困難です。親の支援に依存した生活を続ける場合、老後資金が不足し、子どもも自立できない悪循環が発生します。支援制度や就労支援プログラムの活用が不可欠です。

健康・生活リズムの問題

家に閉じこもる生活は、運動不足や不規則な生活リズム、栄養の偏りを引き起こします。これにより体力低下や生活習慣病のリスクも高まり、将来的に自立がさらに難しくなる要因になります。

親亡き後の生活不安

8050問題で最も深刻なのは、親が高齢で亡くなった後の子どもの生活です。成年後見制度や生活保護などの社会的支援が必要になるケースも多く、早期の準備や専門家によるサポートが不可欠です。

5. 支援策・社会的取り組み

行政・自治体の支援サービス

自治体では8050問題に対応する若者サポートステーションや家庭支援プログラムを提供しています。相談窓口では子どもの生活支援、就労支援、精神的ケア、親へのアドバイスなど、多角的な支援が可能です。

NPOや民間団体の支援事例

NPOや民間団体ではフリースクールや居場所作り、ボランティア体験など、家庭外で安心して過ごせる環境を提供しています。子どもが自分のペースで社会と接触できるようにサポートすることで、自信や社会性の回復につなげます。

就労支援・生活支援プログラム

就労移行支援や生活支援プログラムは、子どもが少しずつ自立できるように設計されています。生活リズムの改善、社会マナーやスキルの習得、短時間労働体験など段階的な支援が可能です。親も一緒に学べるプログラムもあり、家庭全体で取り組むことができます。

就労自立支援のスペシャリスト

らいさぽセンター本校の「就労自立支援プラン」は、引きこもりや不登校、ニートの方が社会復帰と経済的自立を目指すための支援プログラムです。施設内での実務体験や大手企業との提携による就労体験を通じて、働く喜びやスキルを身につけられます。介護施設や飲食店など多様な職種での体験も可能で、生活拠点を整えながら無理なく社会との接点を持つことができます。自宅送迎や個別サポート、月額制の料金プランに対応しており、安心して学習と就労体験を始められる環境が整っています。

6. 家族ができるサポート

心理的支えと安心感の提供

子どもが安心して生活できる環境を整えることが基本です。無理に外出や就労を強制せず、日常の小さな成功体験を共有し、安心感を伝えることが重要です。

無理のない自立支援の方法

長期的な視点で段階的に自立を促す支援が効果的です。家事や買い物などの生活スキルから始め、地域活動や習い事、就労体験へとつなげていきます。

家族自身の相談・ケアも重要

親自身が疲弊すると、子どもへの支援にも悪影響が出ます。カウンセリングや親の会、相談窓口を活用し、家庭全体で支援体制を整えることが重要です。

7. まとめ・今後の展望

8050問題解決に向けたポイント

8050問題は家庭だけで解決できるものではなく、社会全体での支援が不可欠です。子どもの自立支援、親の心理的サポート、制度活用を組み合わせることが重要です。

社会全体で取り組む必要性

少子高齢化が進む日本において、8050問題は今後さらに深刻化する可能性があります。地域や行政、NPO、医療機関など多方面での連携が求められます。

家族・当事者が取るべきステップ

まずは家庭内での安心感の確保、次に段階的な社会参加や支援機関の活用を行います。親の支援だけでなく、外部リソースを活用しながら子どもと家族が共に前進できる道を探すことが重要です。