はじめに

日本では、ひきこもりやニート、不登校といった状況に悩む若者が増えています。内閣府の調査によれば、15〜64歳でひきこもり状態にある人は全国で推計146万人ともいわれています。

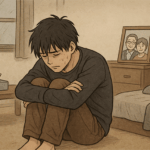

「子どもが部屋から出てこない」「働く意欲が見えない」「将来が不安で仕方ない」――。こうした悩みを抱える親御さんは少なくありません。

しかし、焦って無理に仕事を押し付けても、状況は改善しないことが多いのが現実です。大切なのは、子どもの気持ちを理解し、適切な支援やステップを踏むこと。

本記事では、親御さんが知っておくべき考え方と、就労や自立につながる具体的な支援方法について深く掘り下げます。

第1章 なぜ子どもは「ひきこもり」や「ニート」になるのか

1-1 不登校からの延長線上

不登校を経験した子どもが、そのまま進学や就職のタイミングを逃し、ひきこもりやニートになるケースは少なくありません。「学校に行けなかった自分」に対する自信喪失が大きな要因です。

1-2 発達特性や心の問題

発達障害やうつ、適応障害などが背景にある場合も多く見られます。こうした特性に気づかれないまま「怠けている」と誤解されると、さらに孤立感を深めます。

1-3 親子関係や家庭環境

親子のコミュニケーションがすれ違い、親の「頑張ってほしい」という気持ちが子どもには「否定」と受け止められることもあります。また、家庭内に安心できる居場所がないと、社会に出る準備がますます難しくなります。

第2章 親がやりがちなNG対応

2-1「早く働け!」と焦らせる

子どもが一番プレッシャーを感じるのは「働け」という言葉です。本人も「このままではいけない」と思っている場合が多いからこそ、焦らせるほど動けなくなります。

2-2「比較」や「説得」で追い詰める

「同年代はみんな働いている」「兄弟は頑張っている」といった比較は逆効果です。子どもは劣等感を抱え込み、自己否定を強めてしまいます。

2-3 放置やあきらめ

一方で、何も働きかけずに放置すると、生活リズムが乱れ、さらに社会復帰が遠のきます。「待つ」と「放置」は異なることを理解する必要があります。

第3章 子どもが「仕事」に向かうためのステップ

3-1 まずは「生活リズム」を整える

朝起きて夜眠る、3食をとるといった基本的な生活リズムが整わなければ、仕事に向かうことはできません。就労支援に進む前に、家庭内で日常生活を安定させることが第一歩です。

3-2「小さな成功体験」を積ませる

いきなりフルタイムの仕事はハードルが高すぎます。家庭内で家事を手伝う、短時間のアルバイトを経験するなど、「自分にもできることがある」と感じられる機会が大切です。

3-3「学び直し」で自信を取り戻す

通信教育や資格取得、PCスキルの学習などを通じて、再び学びの楽しさや達成感を得ることができます。最近ではオンライン教材も豊富で、自宅からでも始められます。

第4章 就労支援を利用するメリット

4-1 専門家が伴走してくれる

キャリアカウンセラーや心理士など、専門家が子どものペースに合わせて関わってくれます。家庭では難しい「適切な距離感」で支援できるのが強みです。

4-2 同じ立場の仲間と出会える

支援機関では、同じような悩みを抱える若者が集まります。「自分だけじゃない」と気づくことで孤立感がやわらぎ、行動への意欲が高まります。

4-3 企業とのマッチング機会

支援団体の中には、企業と連携して職場体験や実習を提供しているところもあります。段階的に社会との接点を増やせるのは、一般的な就職活動とは大きく異なる安心材料です。

引きこもりの就労支援のスペシャリスト

らいさぽセンター本校は、静岡県御殿場市にある全寮制の支援施設で、ひきこもりや不登校、ニートの方々の就労支援に力を入れています。施設内での実務体験や資格取得サポートを通じて、自信を持って社会復帰できるよう支援。快適な生活環境と24時間体制のサポートで安心して取り組めます。

地域の行政や企業と連携し、多くの実績を持つらいさぽセンターで、あなたも一歩踏み出しませんか?まずはお気軽にお問い合わせください。

第5章 親ができるサポート

5-1「聴く力」を養う

アドバイスよりもまず「聴く」。子どもが言葉にできない気持ちを受け止め、「そう感じているんだね」と共感することが信頼関係を築く基盤になります。

5-2「小さな変化」を見逃さない

朝起きる時間が少し早くなった、家族との会話が増えた――。わずかな前進を認めてあげることが子どもの自己肯定感を支えます。

5-3 親自身もサポートを受ける

親が一人で抱え込むと疲弊し、無意識に子どもにプレッシャーを与えてしまうことも。親の会や相談窓口を活用し、伴走者を持つことも大切です。

第6章 仕事につながる支援の種類

- 就労移行支援:障害の有無に関わらず、就職を目指す人を対象にした制度

- 地域若者サポートステーション:厚生労働省が設置する若者支援機関

- フリースクール・居場所型支援:学び直しやコミュニティ参加を重視

- 民間の自立支援サービス:家庭訪問やオンライン支援など多様な形態

支援の特徴や相性はさまざま。まずは「見学」や「体験」から始め、子どもに合う場所を見つけることが重要です。

おわりに

ひきこもりやニートの子どもが「仕事」に向かう道のりは、決して一直線ではありません。

親御さんにできることは「焦らず、信じて、伴走すること」。そのためには外部の支援や仲間の力を借りることが欠かせません。

「うちの子は大丈夫だろうか」と不安を抱えるのは自然なことです。ですが、一歩ずつ歩みを進めれば、必ず未来への道が開けます。