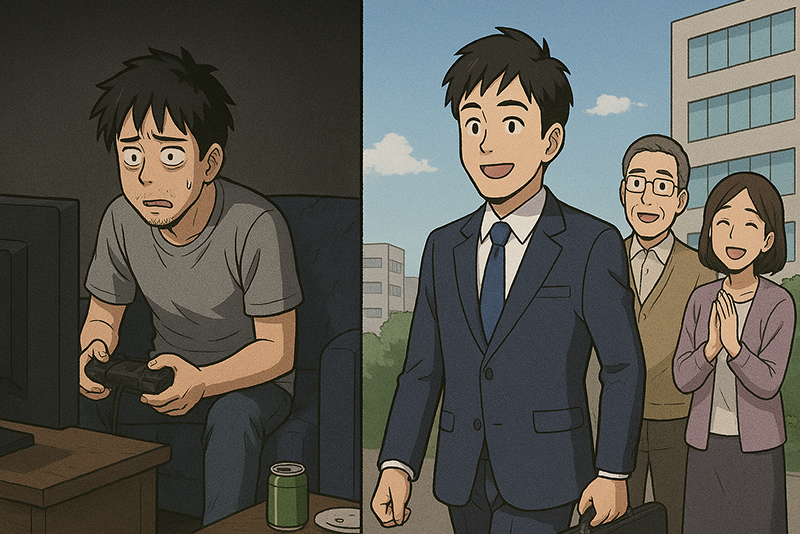

導入:なぜ「親の関わり方」が就労支援の鍵になるのか

「うちの子、もう何年も家にいて働こうとしない」

「何度話しても返事がない」

「どうしてもイライラしてしまう」

――そんな悩みを抱えている親御さんは少なくありません。

日本では、15〜39歳の若年層のうち数十万人が「ニート」と呼ばれる状態にあるといわれています。

しかし、その多くは「働きたくない」わけではなく、「どう動けばいいのか分からない」「人が怖い」「失敗が怖い」という不安を抱えています。

そして、就労支援の出発点は、実は「家庭の中」にあります。

親の関わり方次第で、子どもが少しずつ社会と再びつながることもあれば、逆に心を閉ざしてしまうこともあるのです。

この記事では、ニートの子どもを持つ親がどのように関わればよいか、

家庭でできるサポートの考え方と実践法を丁寧に解説します。

ニートの状態を正しく理解する

「怠け」ではなく「心のエネルギー切れ」

まず大切なのは、子どもの状態を「怠け」や「甘え」と決めつけないことです。

ニート状態にある多くの若者は、過去の挫折や人間関係のトラウマ、失敗経験などから「心のエネルギー切れ」を起こしています。

エネルギーが尽きてしまった状態では、やる気を出そうとしても動けません。

本人も「このままではいけない」と頭では分かっていても、体と心が動かない。

そのギャップが自己嫌悪や罪悪感を強め、さらに動けなくなるという悪循環に陥っているのです。

無理に外に出そうとする逆効果

親としては「外に出れば変わる」「働けば元気になる」と思いたいものです。

しかし、本人が準備できていない段階で外に押し出すことは、失敗体験を重ねる結果になりかねません。

焦って行動を促すほど、本人は「理解されていない」と感じて心を閉ざしてしまいます。

ニートの心理的特徴と背景

- 自己肯定感が低い

- 人との比較に敏感

- 過去の失敗を引きずりやすい

- 人との関わりに恐怖や緊張を感じる

- 完璧主義で「できない自分」を受け入れにくい

こうした特徴は、単なる性格ではなく、これまでの経験の積み重ねから生まれた「防御反応」です。

親が理解を深めることで、関わり方のスタートラインが変わります。

家庭内でできる初期サポート

安心できる家庭環境を整える

最初に必要なのは「安心」です。

働く・外に出る前に、まず「家の中に安全な居場所がある」と感じられることが回復の第一歩です。

- 否定せず話を聞く

- 無理に励まさない

- 親がイライラをぶつけない

こうした小さな積み重ねが、子どもの「もう少し話してみよう」という気持ちを呼び起こします。

否定や説教より「安心」と「傾聴」

子どもが何かを話したとき、「そんな考えじゃダメ」「働かないと将来困る」などの言葉を返したくなる気持ちは自然です。

しかし、それは本人にとって「理解されなかった」「また怒られた」という印象しか残りません。

大切なのは、正論よりも共感です。

「そう感じているんだね」「今はつらいんだね」と受け止めるだけで十分です。

その一言が、次の会話への扉になります。

会話のきっかけをつくるコツ

無理に深い話をしようとせず、「ご飯できたよ」「テレビ見た?」など、日常のささいな声かけで十分です。

返事がなくても構いません。

「親は敵ではない」と感じてもらうことが、次のステップへの土台になります。

親がやってはいけない関わり方

比較・焦らせる・感情的になる

「〇〇さんの息子はもう働いてるよ」「いい加減にしてよ」

こうした言葉は、本人の劣等感を刺激し、逆効果になります。

比較は本人の「自己価値」をさらに下げ、動けなくする要因になります。

「放置」と「過干渉」の境界線

何も言わない「放置」も、口を出しすぎる「過干渉」も、どちらも回復を妨げます。

大切なのは、「関心を持ちながら見守る」ことです。

「最近どうしてる?」ではなく、

「体の調子はどう?」など、相手の状態を気にかける形で関心を示すと自然に伝わります。

支援を親だけで抱え込まないことの重要性

親が一人で子どもの問題を背負い込むと、ストレスや罪悪感が積もってしまいます。

「自分の育て方が悪かった」と責める必要はありません。

社会全体で支えるべき問題であり、専門機関に頼ることは「逃げ」ではなく「最善の一歩」です。

信頼関係を取り戻すための段階的アプローチ

距離を保ちながらつながる

ニート状態の子どもは、親との関係が悪化しているケースが多いです。

過去の口論や衝突で「どうせ分かってくれない」と感じている場合も少なくありません。

信頼を取り戻すには、「話を聞く」よりも「存在を受け入れる」姿勢が先です。

無理に会話を求めず、相手のペースを尊重しながら「いつでも話せる雰囲気」を作ることが大切です。

「雑談」から始まる関係修復

会話を再開する最初の一歩は、深い話ではなく「雑談」です。

ニュース、天気、ペット、食べ物――なんでも構いません。

日常の中で自然に話す時間が増えると、「家にいても居心地が悪くない」と感じられるようになります。

一緒に何かをする小さな体験を重ねる

買い物を頼む、料理を一緒に作る、散歩に誘うなど、軽い関わりを通して少しずつ「共同作業」の時間を増やしましょう。

こうした行動は「社会と再び関わるリハビリ」にもなります。

無理なく自然に関わることが、本人の「自分も役に立てるかもしれない」という感覚を呼び起こします。

専門機関へのつなぎ方

親が相談してもいい窓口(家族向け支援)

支援は、本人が動き出す前に、親が相談しても構いません。

全国には家族向けの相談窓口が多数あります。

- 地域若者サポートステーション

- 自治体の家庭支援課

- ひきこもり地域支援センター

- 家族会・NPO法人の相談窓口

就労自立支援のスペシャリスト

らいさぽセンター本校の「就労自立支援プラン」は、引きこもりや不登校、ニートの方が社会復帰と経済的自立を目指すための支援プログラムです。施設内での実務体験や大手企業との提携による就労体験を通じて、働く喜びやスキルを身につけられます。介護施設や飲食店など多様な職種での体験も可能で、生活拠点を整えながら無理なく社会との接点を持つことができます。自宅送迎や個別サポート、月額制の料金プランに対応しており、安心して学習と就労体験を始められる環境が整っています。

まずは親が情報を得て、「どう関わればよいか」を整理するところから始めると、家庭内の雰囲気も変わります。

ハローワーク・若者サポートステーションの利用法

ハローワークでは「職業相談」だけでなく、「自立支援プログラム」や「就労準備セミナー」など、段階的な支援も行っています。

若者サポートステーション(通称サポステ)は、働く前の段階からサポートしてくれる無料の公的機関です。

面談やグループ活動など、少しずつ人との関わりを取り戻すプログラムがあります。

訪問支援やオンライン支援を活用する方法

外に出られない段階では、支援員が家庭を訪問する「訪問支援」や、ビデオ通話で話せる「オンライン支援」もあります。

最初のハードルを下げる意味でも、こうした柔軟なサービスは非常に有効です。

親が先に相談し、子どもに「こういう人がいるよ」と紹介する形でも構いません。

家族自身もサポートを受ける大切さ

親が疲弊しないためのメンタルケア

長期間、子どものニート状態と向き合うのは、親にとって大きなストレスです。

焦り、不安、怒り、罪悪感――こうした感情を一人で抱え続けると、家庭全体が疲弊してしまいます。

だからこそ、「親も支援を受ける」ことが重要です。

家族相談会やカウンセリングでは、同じ悩みを持つ親同士が話し合い、気持ちを整理することができます。

親の心に余裕ができると、子どもとの関わり方にも自然と優しさが戻ります。

家族会・カウンセリング・ピアサポートの活用

「親だけの居場所」を持つことも大切です。

全国の家族会では、同じ境遇の親たちが経験や工夫を共有しています。

「うちもそうだった」と言われるだけで、救われることがあります。

また、心理カウンセリングを通じて、親自身が「子どもの問題」と「自分の気持ち」を分けて考える練習をすることも有効です。

まとめ:親が「支える」から、子が「動き出す」へ

ニートの就労支援は、「働かせること」ではなく、「もう一度人と関われるように支えること」から始まります。

焦りや怒りを手放し、家庭に安心を取り戻すこと。

その土台の上で、専門機関とつながり、少しずつ社会との距離を縮めていく。

親の関わり方が変われば、子どもの反応も必ず変わります。

すぐに結果は出なくても、「信頼」「安心」「理解」という3つの柱を大切にしながら、ゆっくり歩みを進めていきましょう。

親が支えを学び、家族が変わることで、子どももまた「自分の力で生きる」第一歩を踏み出せるようになります。