第1章 なぜ40代で引きこもりが増えているのか

内閣府の調査によると、40歳から64歳までの「中高年引きこもり」の数は全国で約61万人にのぼり、若年層よりも深刻な状況です。この世代の特徴として、就職氷河期の影響が大きく、長期の非正規雇用経験や職歴の断絶が原因で、社会復帰が困難になっています。

バブル崩壊後の不況期に正社員採用が極端に減少し、多くの若者は安定した職に就けず、アルバイトや派遣で生計を立てるしかありませんでした。その結果、職歴が途切れ、キャリアに自信を失ったまま40代に至るケースが少なくありません。

さらに40代は親の高齢化や介護問題にも直面します。親の介護や生活支援を担う中で、自身の社会復帰のタイミングを失い、孤立が長引くことがあります。このように40代引きこもりは、単なる就労の問題ではなく、家庭環境や社会構造が複雑に絡む課題であることがわかります。

加えて、精神的ストレスや社会不安、健康問題も見過ごせません。若いころに築けなかった社会的ネットワークの欠如や、精神疾患(うつ・不安障害など)の影響で、社会に戻る自信を喪失している方も少なくありません。

第2章 40代引きこもりが抱える独自の悩み

長期間の空白期間

10年以上働いていない場合、履歴書の空白をどう説明するかが大きな不安です。企業からは「なぜ働かなかったのか?」と疑問を持たれやすく、自己否定感が強まります。

年齢による採用ハードル

求人市場では「35歳限界説」がささやかれ、中高年の未経験者は採用されにくい現実があります。特に若年層向けの支援プログラムでは対象外になるケースも多いです。

経済的困窮

長期無職により貯金が尽き、生活保護の利用も検討せざるを得ない場合があります。しかし「親がいるから申請できない」「恥ずかしい」という心理的ハードルから、制度を活用できない人が多いのも特徴です。

精神的な問題

長期間の孤立はうつ病や不安障害、自己否定感を招き、就労意欲を削ぎます。「自分には価値がない」という思い込みが強く、最初の一歩を踏み出すのが難しくなります。

社会との接点喪失

情報弱者となり、最新の求人情報や支援制度を知らないまま時間だけが過ぎてしまうケースもあります。

第3章 40代から始められる仕事の現実と選び方

未経験でも可能な仕事

介護、清掃、警備、物流などは人手不足で採用のハードルが比較的低く、体力やコミュニケーション能力を徐々に伸ばせます。

在宅ワーク・リモートワーク

クラウドソーシングのデータ入力、ライティング、カスタマーサポートなど、自宅で始められる仕事も増えています。外出に抵抗がある方の第一歩として最適です。

資格取得で道を開く

介護職員初任者研修、MOS、簿記など、短期間で取得できる資格は就職の強力な武器になります。特に介護職は高齢化社会で需要が高く、40代でも安定就労が可能です。

アルバイトから正社員へ

いきなり正社員を目指すのではなく、週2〜3日のアルバイトや短時間勤務から社会復帰を始める方法もあります。成功体験を積むことで、自信とスキルを同時に育てられます。

第4章 就労支援サービスを使うときの注意点

就労移行支援事業所

発達障害や精神障害を持つ方を中心に支援します。40代も利用可能ですが、若者中心の施設が多く、環境に馴染めるか確認が必要です。

ハローワーク

中高年向けセミナーや職務経歴書添削、面接練習など、個別支援も充実しています。最新の求人情報にアクセスできる点もメリットです。

NPO・民間団体

中高年専門の支援団体は、生活支援から職探しまで幅広く対応しています。初回相談は無料のケースが多く、心理的負担を軽減できます。

支援利用のポイント

一度に複数のサービスを利用するのではなく、自分に合った支援を選び、無理のないペースで利用することが大切です。

第5章 働き出す前に取り組むべき準備

生活リズムの改善

毎朝同じ時間に起きる習慣を作り、規則正しい生活リズムを整えます。体力と精神の安定につながります。

コミュニケーションのリハビリ

地域活動やボランティア、趣味のサークルなどで人と話す経験を少しずつ積みます。電話やオンラインでのやり取りも練習になります。

スキルアップ

オンライン教材や資格講座で学習を始めることで、再就職に必要なスキルや知識を補えます。

小さな達成体験

日常生活の中で「できた」という感覚を積み重ねることで、自信と自己肯定感を取り戻せます。

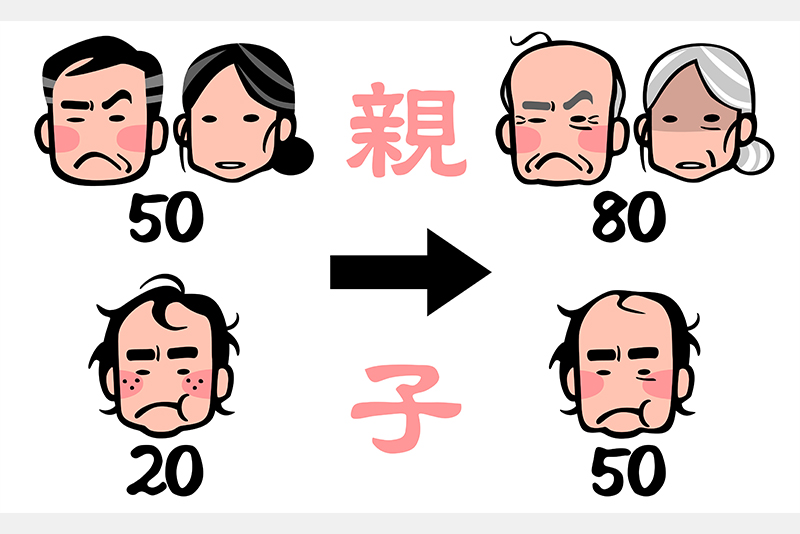

第6章 家族との関係と「8050問題」

40代の引きこもりは親の高齢化と直結しており、「8050問題」と呼ばれます。親の年金や貯蓄に頼る生活は長期的には持続できません。

家族が「働け」と強く言うと心理的に圧迫感を生み、逆に社会復帰の意欲を削ぐ場合があります。第三者を介した相談や支援機関を利用することで、家族との関係を悪化させずに前進することが可能です。

また「親亡き後」を見据えた生活設計も重要です。親が健在なうちに少しずつ就労や生活習慣を整えることで、将来的なリスクを減らすことができます。

第7章 相談できる支援先まとめ

- 厚生労働省 ひきこもり支援ポータル:全国の支援機関や相談窓口の情報が掲載されています。

- ハローワーク:中高年向け就労支援セミナー、職務経歴書添削、面接練習などを提供。

- 地域若者サポートステーション(15〜49歳対象):カウンセリングや職業体験、社会参加支援。

- 生活困窮者自立支援制度(自治体):生活支援や就労支援金など、地域ごとに支援策が充実。

- NPO法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会:家族や本人の相談、情報提供。

まずは電話やオンラインで相談し、無理のない形で一歩を踏み出すことが重要です。

就労自立支援のスペシャリスト

らいさぽセンター本校の「就労自立支援プラン」は、引きこもりや不登校、ニートの方が社会復帰と経済的自立を目指すための支援プログラムです。施設内での実務体験や大手企業との提携による就労体験を通じて、働く喜びやスキルを身につけられます。介護施設や飲食店など多様な職種での体験も可能で、生活拠点を整えながら無理なく社会との接点を持つことができます。自宅送迎や個別サポート、月額制の料金プランに対応しており、安心して学習と就労体験を始められる環境が整っています。

第8章 まとめ

40代の引きこもりは決して珍しいことではなく、多くの人が同じ悩みを抱えています。年齢やブランクを理由に諦める必要はありません。

大切なのは「一人で抱え込まないこと」。支援機関や家族を活用し、生活リズムやスキルを整えることで社会復帰は可能です。小さな一歩を積み重ねることが、再出発の鍵となります。

今からでも遅くはありません。40代からの就労支援を活用して、少しずつ社会との接点を増やし、自分らしい生活と働き方を取り戻しましょう。