第1章 「良かれと思って」が通じなくなるとき

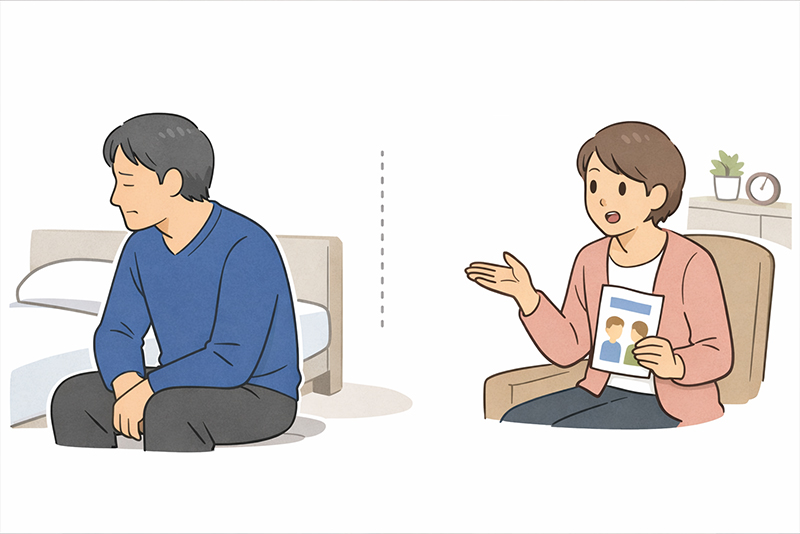

中高年のひきこもり状態が続く家庭では、ある時点から「支援を勧めるほど関係が悪くなる」という感覚が生まれる。最初は心配からの提案だったはずが、話題に出すたびに表情が硬くなり、会話が途切れ、やがて強い拒否反応が返ってくるようになる。家族としては前に進むための一歩のつもりでも、本人の側ではそれが“追い詰められる合図”として受け取られてしまう。そのズレは、善意と悪意の問題ではなく、立っている心理的な場所の違いから生じている。

支援を勧める家族の多くは、「このままではいけない」「何か動かさなければ」という切迫感を抱えている。一方、本人はすでに長い時間をかけて、自分なりに限界まで耐えてきたと感じている。その状態で差し出される支援の話は、希望ではなく「もう逃げ場がない」という宣告に近い。ここで起きているのは、前進への誘いではなく、現実を直視させられる衝撃なのである。

第2章 支援という言葉が突きつける現実

中高年のひきこもりにとって、「支援」という言葉は中立ではない。それは援助や救済よりも先に、「自分はもう一人では立てない存在だ」という現実を突きつけてくる言葉として響く。40代・50代という年齢は、本来なら社会的な役割を果たしているはずだという無言の前提がある。その前提の中で支援を勧められることは、これまで積み重ねてきた人生そのものを否定される感覚につながりやすい。

特に家族からの支援提案は、逃げ場を失わせる力を持つ。赤の他人であれば距離を取れる話題でも、家族だからこそ重くのしかかる。「家族にまで勧められるほど、自分はひどい状態なのか」という思考が一気に押し寄せる。その瞬間、支援は救いではなく、恥や敗北感を伴う出来事へと変わってしまう。

生活学業改善のスペシャリスト

らいさぽセンター本校の「生活学業改善プラン」は、引きこもりや不登校、ニートの方が生活リズムを整え、学び直しや社会参加を目指すサポートプランです。全寮制で24時間スタッフ常駐、栄養バランスに配慮した食事、快適な居住環境を提供し、生活改善から次のステップへの自立を支援します。

第3章 拒否の裏側で起きている心理反応

支援を拒否する反応は、改善を望んでいないからではない。むしろその逆で、これ以上自尊心を失わないための防衛反応である場合が多い。長期間ひきこもる中で、本人はすでに何度も「自分はダメだ」という感覚と向き合ってきている。そこに支援という形で外部の視線が加わると、その感覚が一気に強化されてしまう。

拒否という態度は、関係を断ちたいという意思表示ではない。「今はそれに耐えられない」という限界のサインであることが多い。言葉にできない恐怖や恥を、拒否という形でしか表現できない状態とも言える。ここを理解せずに説得を重ねると、本人はさらに殻に閉じこもり、関係は遠ざかっていく。

第4章 家族の正しさが関係を壊す瞬間

家族が提示する支援の多くは、客観的に見れば正しい。制度も窓口も存在し、動き出すための道筋も示されている。しかし、その正しさがそのまま本人の受け入れ可能性になるわけではない。むしろ「正しいからこそ」逃げ場がなくなり、拒否が強まることがある。

このとき家族は、「なぜ分かってくれないのか」という無力感に襲われる。だが問題は理解力ではなく、心理的な準備の差だ。本人がまだ直視できない段階で正論を突きつけられると、それは対話ではなく圧力として作用する。関係が壊れる瞬間は、感情ではなく“正しさ”が前に出たときに訪れやすい。

第5章 勧めない支援という逆説

中高年ひきこもりへの関わりで重要なのは、「支援を勧めない」という選択肢が存在することだ。これは支援を否定することではない。本人が支援という言葉を受け取れる状態になるまで、関係を保つことを優先するという判断である。今は動かさない、決断を迫らない。その姿勢が、結果的に支援への道を残すことになる。

勧めない支援とは、環境を整え、関係を壊さず、安心を積み重ねることだ。具体的な行動がなくても、「ここにいても否定されない」という感覚が育つことで、本人の内側に変化の余地が生まれる。支援は押すものではなく、選べる状態をつくるものだという視点が求められる。

第6章 遠ざからないための関わり方

支援を勧める前に必要なのは、「今この人は何に耐えているのか」を想像することだ。将来や社会復帰の話題よりも、日常の小さなやり取りを途切れさせないこと。評価せず、比較せず、結論を急がない関わりが、結果的に距離を保つ。

中高年ひきこもりが支援を受け入れる瞬間は、説得されたときではなく、「ここなら壊れない」と感じたときに訪れる。遠ざからない関係を続けること自体が、すでに支援の一部である。その理解が、家族を消耗から守り、次の選択肢を残していく。